接触角的由来

接触角(contact angle)这个术语,出现在1805年英国物理学家托马斯•杨(Thomas Young)所发表的著名的《流体的内聚力和黏附力》著作里,这个术语的产生距今已经215年。

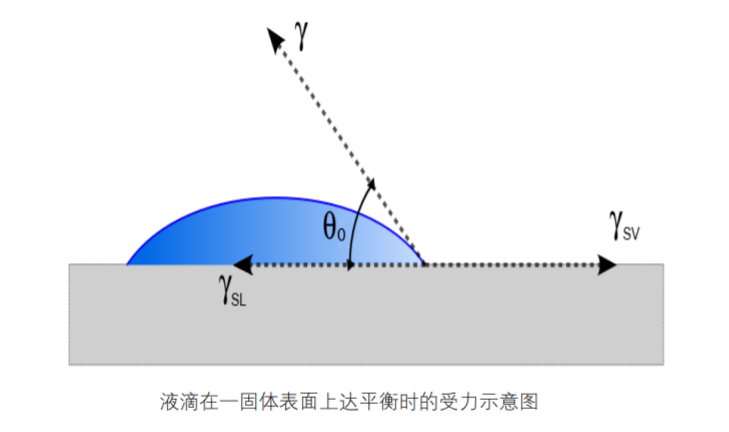

托马斯•杨是在研究毛细流动体系时,产生了接触角的概念。 毛细流动体系是三相体系,包含固相、液相和另一种流动相(气相或另一种液相)。对于这样的体系中的毛细流动静驱动力是由界面张力、三相界面几何形状和三相边界线上固体表面几何形状三种基本量控制的。当液体与第二流体相(气相)和固体表面接触时,就产生了液体-流体( 液/气)界面取向的力不平衡,这是因为使它呈现出在固体表面的特征平衡取向的状态,这就是接触角的产生,也成为接触角效应。平衡时,可以认为接触角时物质固有的常数,它仅仅依赖于三个相组成的本质,与物质存在量的多少无关。

从热力学的角度出发,接触角的值取决于体系中三相达成的热力学平衡。达成平衡时,三相的化学势应相同。如果把固/气界 面的界面能表示为 γSV ,固/液界面的界面能表示为 γSL,液/气界面的界面能(即界面张力)表示为 γ,这样就可写出如下的方程式它表示水平方向作用力的总和,在平衡时必须满足等于 0 的条件:

γSV −γSL −γcosq0 = 0

这就是著名的杨方程 (Young Equation)这里的q0是(实验测量的)热力学平衡(equilibrium thermodynamic)接触角。根据 Young‘s 方程,对于一给定的体系热力学上的接触角 (q0) 应该只有一个,也即是一定值。这个定值是表面理想化下得出的,并不是接触角测量仪实际测量出来的真实数值。

二百多年来,接触角已经成为衡量润湿行为的重要实验数据,托马斯杨方程也是润湿领域的Z基本的理论之一。接触角测量仪也随着材料科学的发展,成为了材料实验室必备的实验室仪器。今年4月,ZG科技大学的科学家S次从力学角度重新解释了托马斯杨方程,我们会在以后的文章中探讨。

相关产品

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 不为人知的岛津小故事|岛津logo的由来

- 岛津制作所logo的由来不为人知的岛津小故事系列如果您喜欢看日本的大河剧,或者对日本历史有所了解,那么一定对

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论