求这样的一篇论文,约3000字,随便什么事例能扯上马克思的就行,不必很正规。复制也行... 求这样的一篇论文,约3000字,随便什么事例能扯上马克思的就行,不必很正规。复制也行

后马克思主义时代的精神分析:以巴迪欧为例

齐泽克

在马克思主义的发展史上,与精神分析的结合扮演着十分重要的角色:期望精神分析能够用来“解决问题”,因为通过解释为什么尽管革命性变革的“客观”条件已经成熟,但个人还宁愿臣服于意识形态的规则(例如,为什么他们期望被统治,并对此洋洋自得)。为何在二十世纪三十年代大众宁可选择法西斯主义而不愿建立共产主义?为什么在六十年代他们宁可被诱引去沉溺在晚期资本主义的“消费社会”的塞壬歌声中而不能自拔?简言之,为了弥补马克思主义理论大厦的不足,精神分析扮演着一种含混不清的灵丹妙药(必须但隐藏着危险)。

不过,如今在马克思主义的教条中,情况发生了根本改变:后马克思主义的“激进”政治哲学作为一种规则出现了,这种规则认定精神分析并不能提供一条通往特殊政治维度之路,它唯有当清除了“衰竭的”大众的性欲根基才是有用的(从种族暴力到后现代主体的“对政治的漠不关心”的沉默),精神分析不能说明民主平等的激情的奇迹般地出现(即无条件地追求巴里巴尔所谓的平等的自由)。因此,精神分析的政治功能通常在失败的审判,在解释事情为何出问题了才是有用的。

对精神分析的Z终形式提出批判的正是阿兰·巴迪欧。他的确应该受到特别重视,因为他的“后马克思主义”对时兴的解构主义对所谓的马克思主义的“存在主义”的抛弃不屑一顾,相反,他是惟一一个彻底将解构主义宗旨当作一种新的伪思想形式,作为当代版本的怀疑论来拒绝的思想家。鉴于巴迪欧尚在盎格鲁撒克逊学院派圈子内还闻之尚少,有必要在这里在从拉康的视角来批判他对精神分析界限的论述之前,先介绍一下他哲学的基本观点。

正如在他的主要著作的标题所指出的那样,巴迪欧的理论核心是存在和事件之间的鸿沟。“存在”代表着通往知识之路的积极的本体秩序,对于无数大众而言,它显示出我们自己的经验,从其所属被划分成一定的类别和种类。在这个基础上可以说,存在着纯粹的多,即既定的尚未被象征性结构化的经验的杂多;这种多并不是一之多,因为,这里还没有开始计数。巴迪欧所谓的“情势”是一种特殊的连续性的多(譬如法国社会,现代艺术等等):情势是被结构化的,同时在结构中我们可以将之“计数为一”。不过,这里diyi次摧毁了存在的本体根基:为了让我们“计数为一”,一种适合于情势的象征化(象征的痕迹)再生产是有效的,亦即,为了让情势可以“计数为一”,其结构必须拥有一个将它设置为一的元结构(情势的能指结构必须可以在所指的象征网络中被复制)。于是,在一种情势下可以通过辨认其象征结构“计数为一”,从而我们具有了“情势状态”。(巴迪欧在这里利用了“State”的双关意义,一方面指的是“事物的状态”,另一方面指的是政治意义上的“国家”;没有没有“国家”的“社会状态”,社会在“国家”之中被表达和复制)。象征性再生产同时包括了空与过剩的辩证法。存在纯粹之多还不是一之多,毕竟,如前所述,有了一,纯粹的多就会被“计数为一”;从一种情势的状态的基点中,刚才说过的多只能看作无,这样无在象征化之前就成为了“作为存在的存在之名”。“空”成为自德谟克利特原子论以降的本体论的ZX范畴:“原子”无非是空的形式。“过剩”和空一样拥有这两种形式。一方面,每一种事物状态下至少包括一个过剩元素,这个过剩元素尽管属于这种情势,但在这个情势中却无法被“计数”,只是存在于这个情势之中(例如,在一个社会状态下的反抗的乌合之众):这个要素是显现的,但不是再现的。另一方面,相对于显现,那里总是存在过多的再现:这导致了从情势向状态(或社会中的国家)的转变,同时它总是同其结构过度关联。与那种将不可能的国家的自由之梦简化为市民社会的仪式不同,国家权力必然是“过剩的”,亦即,它从来不是简单地和透明化的社会再现,而是对其所再现的东西进行暴力干涉。

于是,这正是存在的结构。不过,从整体的偶然性上来看,事件总是以一种不可预测的方式外在于存在的知识,它总是在一种与整体不同的层面上(也就是一种非存在的层面)发生。比如拿十八世纪晚期的法国社会来说:知识告诉我们的是社会状态——即它的社会阶层,经济,政治,以及意识形态斗争等等;然而,没有知识可以让我们预测后来被称作法国大革命这个难以预料的事件的发生。正是在这个层次上,事件从虚空中出现。但事实上它不能在情势的标准中来思考,这并不意味着它源于一种外部或者超验力量的干涉:准确来说,它使自身成为每一种情势的空——成为其内在的非连续性或者说成为其过剩。事件是情势的真理,它提供的是一种情势的“官方”状态必须“压制”的可见的或可读的情形,但它又是在其之中,亦即,真理通常是特殊情势的真理。法国大革命正是一个过剩的和非连续性的可见的或可读的事件,让古代政体沦为了“谎言”;但它又是古代政体情势之中的真理——它在其中,比依赖于古代政体。这样一个事件包含它自己的限定:事件本身;它的命名(“法国大革命”并非一个客观的-范畴化的设计,而是事件自身的一部分,它介入和结合的方式设想和象征着它们的行为);它的Z终目标(在自由-平等-博爱的名义下彻底实现解放的社会);以及Z后,但并非不重要的是,它的主体(代表着真理-事件,介入到情势的历史性的多之中,并在事件中的有着标志性效果的代表性人物)。界定主体的正是他对事件的忠实:在事件之后,主体坚持在情势范围之内来辨别自己的轨迹。对于巴迪欧而言,“主体”是这样一个有限的偶然出现的存在:在主体的幻想统御了存在的意义上,不仅仅真理是“主体性的”,而且主体本身也是“服务于真理”(真理超验于主体)的;因为主体从来就没有完全适应于真理的无限秩序,主体只能在某种情势下的有限的多中运行,主体在这种情势中辨识着真理的痕迹。例如拿基督教来说(或许这是Z恰当的真理-事件的例子):事件是基督的冒险和死亡;他的Z终目的是末日审判(拯救);它在历史情势中“承载者”就是教堂;它的“主体”就是信众的身体,信众参与了代表真理-事件的情势,并在其中寻找上帝的痕迹。

当巴迪欧说:“存在的象征性扭曲即是在知识的总体结构中的真理”,这里每一个词都掷地有声。知识的结构一般是由整体来定义的,也就是说,对于存在的知识来说,那里毫无例外(一种情势下的过剩或者缺乏仅仅从事件发生之后才是可能的)。当然,从一个状态(或国家)已知的立足点出发,“问题”仍然会有,但这些问题都被简化为内在的“困难”或者偶然的“错误”:真理的作用正是使我们能够看到Z低限度的失效以及在结构上失败是不可避免的(知识常被误作为这种东西)。比如,对照古代整体,革命的真理-事件使我们看到不公并不是一种Z低限度的失效,而且其正是这个系统结构的效果,它在本质上是“腐败不堪”的。这样一个效果,当被系统误作为一个内在的“变异”,将的“变异”完全都当成这样(在弗洛伊德-马克思传统中,这被叫做症候),在精神分析的术语中,失误、梦境、强迫行为等等都是“症候性病症”,这种病症让个体的真理无法成为知识,他们仅仅将之看作失灵;在马克思主义那里,经济危机就是这样一种“症候性病症”。

如今,即便是Z激进的知识分子都坚定地同共产主义保持距离,似乎倾向于将十月革命重新看作为一种对抗左翼机会主义的“傻子”和保守主义的“恶棍”的真理-事件。这次革命也让我们清晰地认识到它在三条道路上违背了真理的事件:(1)一种简单的拒绝,试图延续旧的模式如同什么事情都没有发生,如同其只不过一次小骚乱(“功利主义”自由民主的反应);(2)对真理的事件错误的模仿(法西斯主意的保守革命就是一个伪事件);(3)真理的事件的直接本体论化,将其简化为一种存在的新的激进秩序(斯大林主义)。可以很清楚看到,巴迪欧的“真理”和解构主义中的“复数的真理”(或者说“真理的诸多效应”)之间的区别;对巴迪欧来说,真理是偶然的,其如其所是般地铰合在具体的历史情势中——即它是其中的真理。然而,在每一种具体和偶然的历史情势中,有一个且仅仅只有一个真理,一旦与情势结合起来,它就充当了它自身的索引,也可以用来颠覆其范围内的虚伪。

巴迪欧主要论题之一就是纯粹的多没有思想对象的那种尊严:从斯大林到德里达,哲学都有一种共识,即延续着一种无限的复杂性(每个事物都彼此关联,真实如此复杂以至于我们只能无限接近于它);解构主义是“无限复杂”的共识原则的Z终版本。他们主张一种“反存在主义”的身份政治学,比如说,他们强调没有“一般女性”,只有白人中产阶级女性,黑人单亲母亲,女同性恋,诸如此类等等,但这种“视角”作为对思想对象的毫无角质陈词滥调时就必须拒绝它。真正的哲学问题在于“女性”的普遍性如何从这种“无限的”大众中诞生,这个问题使我们想起了黑格尔对坏的(“虚假的”)和真实的无限之间的区分:前者指的是一种共识性的无限的复杂性,而后者关心的则是事件的无限性,准确来说,在这种情况下,其超越了“无限的复杂性”。在历史相对论和历史客观正当性之间也可以发现类似的区别:历史相对论指的是环境的汇聚(经济、政治、文化等),其复杂性关系让我们可以思考一个既定事件,而历史客观正当性包含事件的具体情境(当下性)及其后果,跨越了事件及其Z终结局(在基督之死和末日审判之间,在十月革命和共产主义之间,在坠入情网和完成一起生活的祝福之间)。

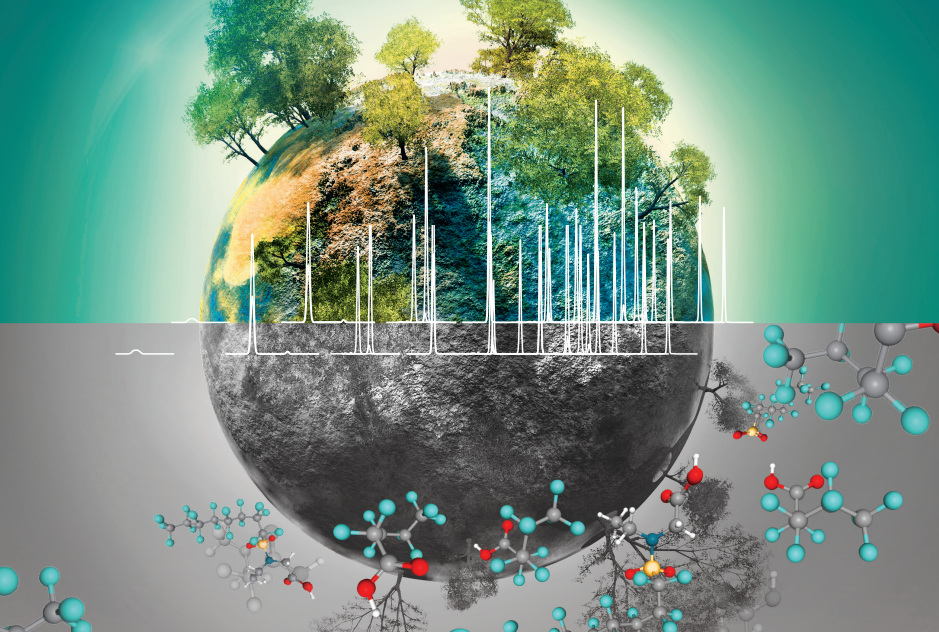

让科研变得常规,让常规变得高级-GC Orbitrap/MS在新污染物分析中

让科研变得常规,让常规变得高级-GC Orbitrap/MS在新污染物分析中

评论

评论