用户文章丨《Additive Manufacturing》中国科学院长春光机所张舸老师团队发表碳化硅反射镜增材制造技术新突破

2024年4月24日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张舸老师团队在《Additive Manufacturing》(IF11.0)期刊上发表了题为“Vat photopolymerization of large-aperture high performance SiC mirror through multiphase carbon infiltration modification”的论文,该研究通过改进碳化硅材料合成方法,成功提高了SiC反射镜的性能,并成功制备了全球领先的大口径增材制造碳化硅反射镜。核心产品——P300激光共聚焦拉曼光谱仪有幸为本研究中SiC材料合成过程中晶体碳含量差异检测提供了有力工具。

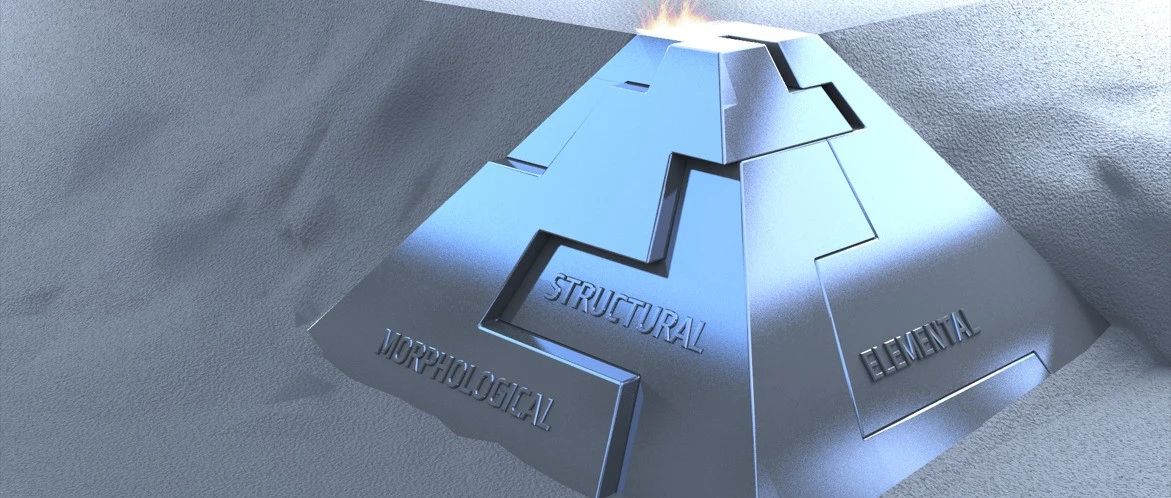

本研究采用3D打印的方法,利用α-SiC为原料,通过光固化增材制造技术(VPP)得到SiC预制体,又经过脱脂烧结得到多孔SiC预制体。后续采用碳前驱体浸渍热解(CPIP)法与石墨化处理的方法进一步提高多孔SiC预制体的碳含量,最后经过反应熔渗(RMI)得到致密的SiC陶瓷。研究中通过调整RMI前多孔SiC预制体中无定形碳与石墨碳的比例,以调控硅与碳的反应过程,能够促进硅碳充分反应,实现高性能SiC反射镜的制备(如图1)。

图1 SiC反射镜示意图

在该文章中,采用3D打印的方法,利用α-SiC制作了SiC预制体,随后采用糠醇(FA)为碳前体,添加草酸作为固化剂进行CPIP流程。在FA热解的过程中,其热重分析曲线显示,残余的碳为47.75%(图2A)。本文的核心思想在于复相碳源反应烧结调控增材制造SiC显微组织与宏观性能。研究表明FA经过800℃热解后,碳呈现为无定形状态(D峰明显),而经过石墨化处理后,拉曼检测结果显示石墨碳(晶体碳)的含量明显增高(G峰明显)(图2B)。该结果说明,经过CPIP与石墨化工艺后,可以调控多孔SiC预制体中碳的含量和结构。

图2 热重分析曲线及热解与石墨化后FA的拉曼光谱

图3 碳A16和AG16的拉曼光谱

将上述试样进行反应熔渗烧结后可以发现,AG16获得了最佳的力学和热学性能,即复相碳源的引入有效改善增材制造SiC显微组织与宏观性能。图4所示为硅碳反应机制示意图,液态硅熔渗至多孔SiC预制体内部时,首先与毛细孔道内壁的碳接触反应,在碳表面形成β-SiC。随着β-SiC的形成,阻隔了硅与碳的接触,此时反应进入第二阶段, 该过程主要通过硅碳在β-SiC中互扩散进而反应形成β-SiC。随着反应的进行毛细孔道直径逐渐减小,当毛细孔道直径d减小为零时,液态硅无法继续熔渗过程,导致碳以杂志形式遗留在烧结体中削弱材料的性能。本文通过复相碳源促进硅碳反应正向进行的原因在于:一、石墨碳反应活性低于无定形碳,因此降低β-SiC的生成速率,延缓d缩短为零的时间;二、石墨碳密度高于无定形碳,因此引入部分石墨碳可以增到毛细孔道直径。基于上述原因促进更多的液态硅熔渗至多孔SiC预制体内部,有效推动了碳向β-SiC的物相演变过程。最终,基于上述研究完成了500mm口径SiC反射镜的制备。

图4 碳与Si反应动力学示意图

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214860424002069

该研究中采用的P300激光共聚焦拉曼光谱仪,是自主研制的一款高端科研级激光共聚焦拉曼光谱仪。在材料学领域,P300具有的高灵敏度、高稳定性等特点,能够实现微观条件下准确检测材料构型变化,在本文中为SiC反射镜制备工艺中碳类型的表征提供了有力的检测工具。P300的高灵敏度更细节地反应了SiC制作工艺中碳元素的不同构型,其高稳定性降低了SiC材料检测过程中的噪音,提高了SiC材料检测的信噪比。这些特点使得P300在材料学开发、探究材料结构等领域有着广泛的应用前景。

张舸,研究员,博导,2008年入职长春光机所,现任光学集成制造中心主任、光学系统先进制造重点实验室常务副主任,入选“WR计划”科技创新领军人才、吉林省长白山领军人才,王大珩光学奖获得者,长期从事碳化硅陶瓷及其复合材料制备技术及装备研究。突破了具有完全自主知识产权的超大口径/超轻量化碳化硅反射镜材料制备技术,水平国际领先,并研制成功国际上公开报道口径最大的φ4.03m碳化硅反射镜材料;研究成果应用于天问一号、吉林一号及多项国家重大工程/型号任务,解决了该领域“卡脖子”问题,促进了我国大型光电成像系统的跨越式发展。同时,突破了碳化硅陶瓷增材制造关键技术,研制成功0.6m级碳化硅反射镜材料,成果达到国际先进水平。承担国家重大科研装备研制等科研项目50余项;发表学术论文30余篇;授权发明专利20余项;主持编制国家军用标准1项;获吉林省技术发明一等奖、军队科技进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖等省部级科技奖励10项,兼职了《硅酸盐通报》编委、中国机械工程学会工程陶瓷专委会理事、国标委光学材料与元件分技术委员会委员等学术兼职。

往期推荐

2024-06-04

2024-05-31

2024-05-31

2024-05-22

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 用户文章丨《Additive Manufacturing》中国科学院长春光机所张舸老师团队发表碳化硅反射镜增材制造技术新突破

- 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张舸老师团队在《Additive Manufacturing》发表碳化硅反射镜增材制造技术新突破。

-

- 学术成果丨《LWT-FOOD SCI TECHNOL》中国科学院长春光机所李备研究团队发表发酵乳酸菌快速检测新方法

- 中国科学院长春光机所李备研究团队应用长光辰英P300共聚焦拉曼光谱仪在《LWT-Food Science and Technology》期刊上发表了文章。

-

- 用户文章丨《The ISME Journal》中国科学院广州地球化学研究所李继兵、罗春玲老师团队发表了原位菲降解菌分选培养新思路

- 中国科学院广州地球化学研究所罗春玲、李继兵老师团队应用PRECI SCS-R300拉曼单细胞分选仪在《The ISME Journal》期刊发表了文章。

-

- 迈向光学制造新高度:长春光机所王孝坤团队的试用邀请

- 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所王孝坤教授团队经过多年不懈的努力与深耕,在光学系统先进制造领域取得了令人振奋的突破性成果。

-

- 用户文章丨《Nature Food》中国科学院城市环境研究所团队发表基于单细胞分离技术的土壤原生解磷菌原位活性检测新方法

- 中国科学院城市环境研究所朱永官院士和崔丽研究员团队应用长光辰英核心产品PRECI SCS微生物单细胞分选仪在Nature Food 发表基于单细胞分离技术的土壤原生解磷菌原位活性检测新方法。

-

- 长春光机所新进展:王孝坤团队诚邀行业同行体验光学制造创新

- 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所王孝坤教授团队经过多年不懈的努力与深耕,在光学系统先进制造领域取得了令人振奋的突破性成果。

-

- 成果展示丨《Talanta》中国科学院长春光机所李备研究员X-Lab团队成功开发新型单细胞液体拉曼光谱检测芯片

- 中国科学院长春光机所李备研究员X-lab团队与格拉斯哥大学徐嘉宝博士在《Talanta》上合作发表了文章,第一作者为X-Lab王云桐博士。

-

- 增材制造 | 白皮书下载

- 点击了解就我们如何助您找到增材制造过程质量控制解决方案。

-

- 增材专栏 | 增材制造中材料的微结构研究

- 利用XRD来量化金属粉末在加工工艺中微结构的变化

-

- LCOS-SLM功率突破700 W,金属增材制造:终于等到你!

- 满级buff,填补空白:超高功率、灵活的光束整形、丰富的算法方案、针对性的硬件模块方案~(还!有!谁!.gif)

-

- 增材专栏 | 增材制造中材料成分不一致会导致什么问题?

- XRF在增材制造中的应用

-

- 选择火花OES用于金属增材制造

- 3D金属打印过程本身也会在零件内部产生缺陷。为了防止成品零件受到污染,有必要在打印前验证原料粉末以及在装运前检查成品零件的成分,从而降低废品率、提高产量,并真正利用增材制造的优势。这就是火花OES可以成为重要辅助工具的原因。

-

- 增材制造粉末中粒径的重要性

- 增材制造(AM)或三维(3D)打印可以使用各种材料进行,包括液体树脂、聚合物和金属粉末当使用聚合物和金属粉末时,粒度分布对于可加工性和最终零件质量非常重要。

-

- AES在钛合金增材制造中的应用

- 关键词:AES、微区特征、化学组分、表面分析、深度分析

-

- 用户成果|华南理工大学马春风团队AM:“防污防油防垢”三防技术新突破!

- 用户成果|华南理工大学马春风团队AM:“防污?防油?防垢”三防技术新突破!

-

- 用户文章 | 《INT J NANOMED》大连大学附属中山医院徐保利老师联合辽宁中医药大学孔亮老师发表新型类风湿关节炎靶向胶束

- 大连大学附属中山医院徐保利副主任团队与辽宁中医药大学孔亮老师联合应用长光辰英S3000超快三维荧光成像系统在《International Journal of Nanomedicine》期刊发表了文章。

-

- 用户文章 | 《INT J NANOMED》大连大学附属中山医院徐保利老师联合辽宁中医药大学孔亮老师发表新型类风湿关节炎靶向胶束

- 大连大学附属中山医院徐保利副主任团队与辽宁中医药大学孔亮老师联合应用长光辰英S3000超快三维荧光成像系统在《International Journal of Nanomedicine》期刊发表了文章。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论