四方仪器|沼气分析仪在新型秸秆沼气供应方式中的作用

秸秆沼气集中供气工程可为农村带来良好的社会效益和环境效益,而且具有显著地温室气体减排效益。秸秆沼气集中供气工程是以农作物秸秆、畜禽粪便等为原料,通过厌氧发酵产生沼气,是对农业废弃物资源化利用的重要方式之一。沼气替代传统能源可减少CO2排放,本文将对秸秆沼气集中供气工程的温室气体减排效益作出分析,为沼气工程发展和制订温室气体减排策略提供参考。

一、秸秆沼气集中供气工程现状

传统的秸处理主要采用田间焚烧处置方式,既浪费能源,又造成空气污染。秸秆沼气集中供气工程可将秸秆厌氧发酵产生的沼气利用管道把沼气输送到各家各户。与户用沼气相比较,集中供气具有以下优点:

1、克服沼气原材料局限问题

传统发酵技术主要以畜禽粪便作为原料,然而一家一户养殖方式正逐步被规模化、专业化的现代养殖模式所代替,原料短缺日益成为制约户用沼气发展的瓶颈。

2、克服沼气池管理麻烦问题

传统沼气池一般进料、出料和搅拌比较频繁,而且夏季产气量大,“过剩沼气”不能及时排出时容易涨池;冬季因低温产气不足,会影响正常使用。集中供气实行专业化管理,保障用户稳定、持续用气。

3、有利于沼气综合利用

传统沼气池由于采用半连续发酵方式,往往存在发酵不完全、不彻底,不能有效杀灭各种病原,使沼液沼渣综合利用受到很大影响。

4、有利于用户节约用能支出

秸秆沼气集中供气,不仅日常维护全部免费,而且每立方米沼气价格远远低于管道煤气。

5、解决零气集供

与户用沼气相比,沼气集中供气通过管道直接送到农户家中,使农民像城市居民一样用上管道燃气。

沼气集中供气工程不仅使农户省事省工省钱,而且管道输送的沼气压力稳定、产气量足。凭借相对于煤炭、天然气和柴油等常规能源高性价比优势,秸秆沼气将成为当地村民用能。

二、秸秆沼气集中供气工程温室气体减排效益

1、生物质燃料秸秆CO2排放量

以业内学者提出的CO2排放量计算方法为依据,公式如:

CBM=BM×Ccont×Ofrac×44/12

式中CBM——生物质燃烧的CO2排放量,t;BM——生物质燃料的消耗量,t;Ccont——生物质燃料的含碳量,%;Ofrac——生物质燃料的氧化率,%;

秸秆的含碳系数为40%,氧化率为85%,秸秆的CO2排放量采用下列公式计算:

CS=S×0.4×0.85×44/12=1.247S

式中CS——是秸秆燃烧的CO2排放量,t;S——是秸秆的消费量,t。

以某工程为例,该工程每年消耗秸秆约160t,CO2相对分子质量与C原子质量之比44/12;由此计算出秸秆燃烧的CO2排放量约为200t。

2、沼气利用替代煤炭使用时的CO2排放量

该工程每年产生沼气9万m3,假设每立方米沼气可以替代2kg的煤炭,该工程每年产生的沼气可以替代180t煤炭。我国无烟煤的热值为24493TJ/Mt,碳排放系数为26.39Tc/TJ,民用部门的碳氧化率为80%;因此,甲烷作为燃料使用每年可以避免因煤炭使用而导致的二氧化碳排放量为:

180t×24493TJ/Mt×26.39Tc/TJ×80%×44/12=341t

综上所述,该工程的温室气体排放为每年8605吨CO2当量。以国际碳汇市场价格(1tCO2=15欧元)计算,可带来122.8万元的经济效益。

三、结语

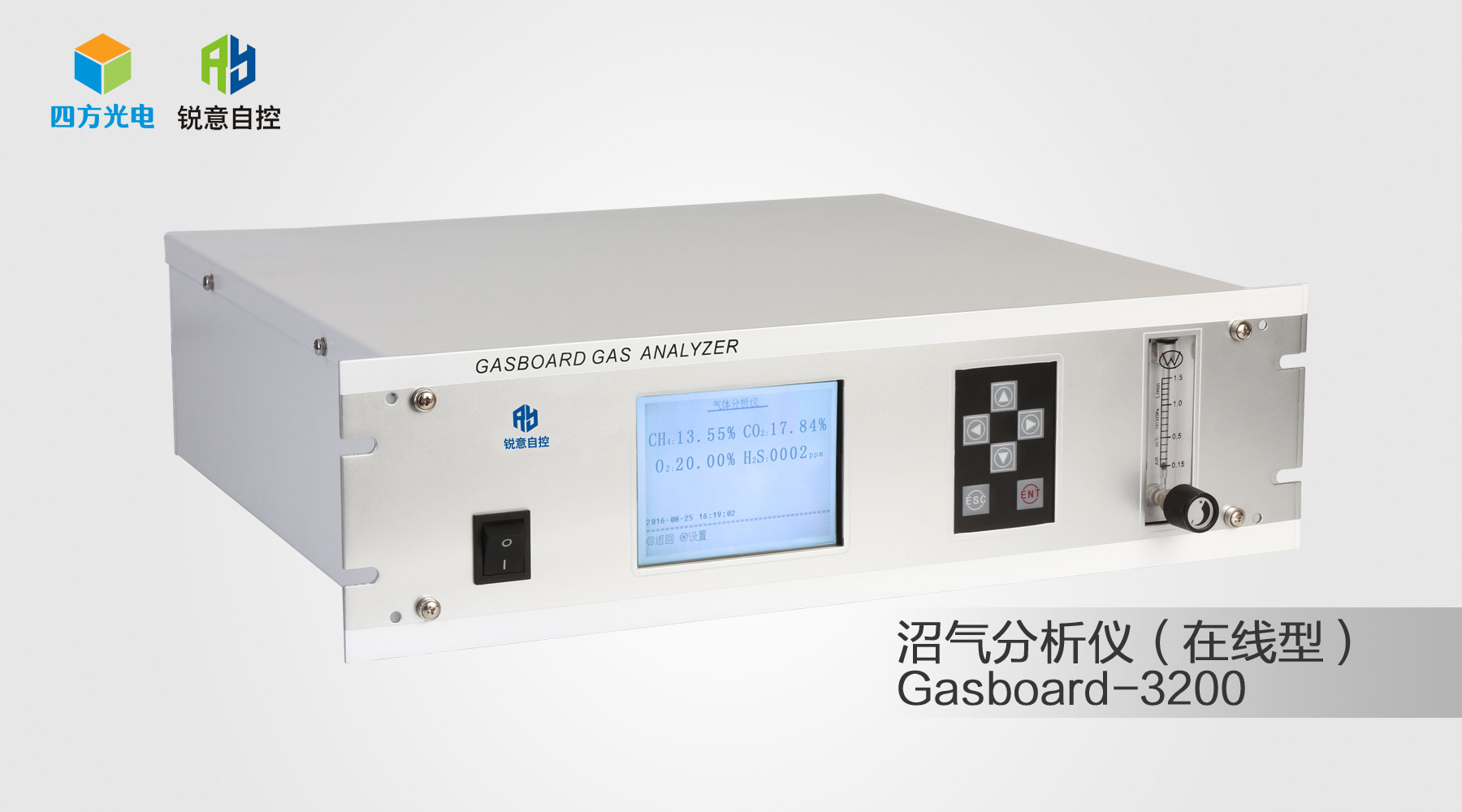

秸秆沼气集中供气工程可有效促进ZG可再生能源的发展,缓解能源危机,同时使用沼气分析仪Gasboard-3200能够有效的提高沼气纯度,减少温室气体的排放,是减缓气候变化的一个重要方式。

除此之外,这也效利用了农村生活和生产中的废弃物,改善了农村环境质量,实现环境、经济、社会效益的统一。

采用了国际领xian的非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,能够同时测量沼气成分中的CH4、CO2、H2S、O2等气体的体积浓度,测量准确度高,多组分测量气体间无交叉干扰。在制作工艺方面采用了双通道设计,稳定性强,能够进行自我诊断,可在线进行传感器状态检查。

(来源:沼气圈)

相关产品

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 便携式沼气分析仪为沼气产业保驾护航

- 沼气是一种高效、清洁的新型能源,主要由有机物在厌氧条件下经过微生物发酵分解产生。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论