多孔介质的对流干燥: 微流体实验相场模拟的实验比较

多孔介质的对流干燥是许多工程应用的核心,从燃料电池中的水管理喷雾干燥到食品干燥。为了改进这些工艺,深入了解多孔介质中的干燥现象是至关重要的。因此,对相变多相流的详细模拟对于研究多孔介质干燥过程的复杂过程具有重要意义。虽然许多研究旨在仅通过模拟来获取现象,但在这里,我们成功地将综合模拟与基于工程多孔介质中微流体多相流研究的实验方法进行了比较。这里,我们提出了一个Navier-Stokes Cahn-Hilliard模型,结合热量和水分平衡方程来模拟相变的两相流。用相场方程模拟了空气和水两种流体的相分布,并与多孔介质的对流干燥实验进行了比较。实验中,详细地观察了PDMS微流控芯片在干燥过程中水气界面的传播过程。模拟结果较好地再现了实验中的干燥方式和干燥时间。

多孔材料的干燥,如食品、药品和纺织品,是几个工程领域的重要过程,包括材料制造、化学工程和食品生产。改进现有技术和开发新材料以满足这些需求至关重要,但反复试验可能效率低下且成本高昂。为了克服这一问题,通常采用数值模拟方法来模拟多孔材料的干燥过程。然而,这可能是困难的,因为它涉及模拟在从纳米到米的大范围尺度上相互交织的热量和质量传递。

为了解决多孔材料中复杂的干燥过程,已经建立了几个数值模型。这些模型可分为两类:宏观尺度模型和孔隙尺度模型。宏观尺度模型将多孔材料视为连续体,并考虑体积平均或均质特性,使其适用于大规模问题。然而,它们也有局限性。它们依赖于具有可调输运参数的本构输运相关性,这些参数允许考虑多孔材料的微观结构。这些相关性通常是经验性的。因此,他们的能力提供洞察干燥过程的基本物理是有限的,使他们不太有效的材料开发。另一方面,孔隙尺度模型考虑了多孔材料微观几何结构中的传热和传质,提供了局部速度、局部传质率和感兴趣的压力。因此,孔隙尺度模型可用于确定连续尺度模型的本构关系。因此,微观尺度模拟是宏观尺度模型进一步发展和参数化的先决条件。然而,对微观模型的可靠验证是非常重要的,因为它们是宏观模型的基础。微流控实验为验证微尺度模拟提供了新的可能性。这些实验有助于对人工多孔介质中的界面和流动现象进行现场观察,并允许与模拟进行直接比较。

为了在孔隙尺度上模拟多孔介质干燥的复杂任务,需要先进的多相模型。有多种方法可以模拟多相输运,例如基于粒子的方法,如晶格玻尔兹曼和光滑粒子流体动力学,连续体拉格朗日类型方法,如前跟踪,移动网格和欧拉类型方法,如流体体积,水平集和相场。在这篇贡献中,我们考虑Cahn Hilliard相场法来模拟多孔介质的干燥。Z近,Cahn Hilliard相场法在多相流建模中占据了重要地位,这很可能是因为它的质量守恒以及它对表面张力和润湿性的直观建模方法。

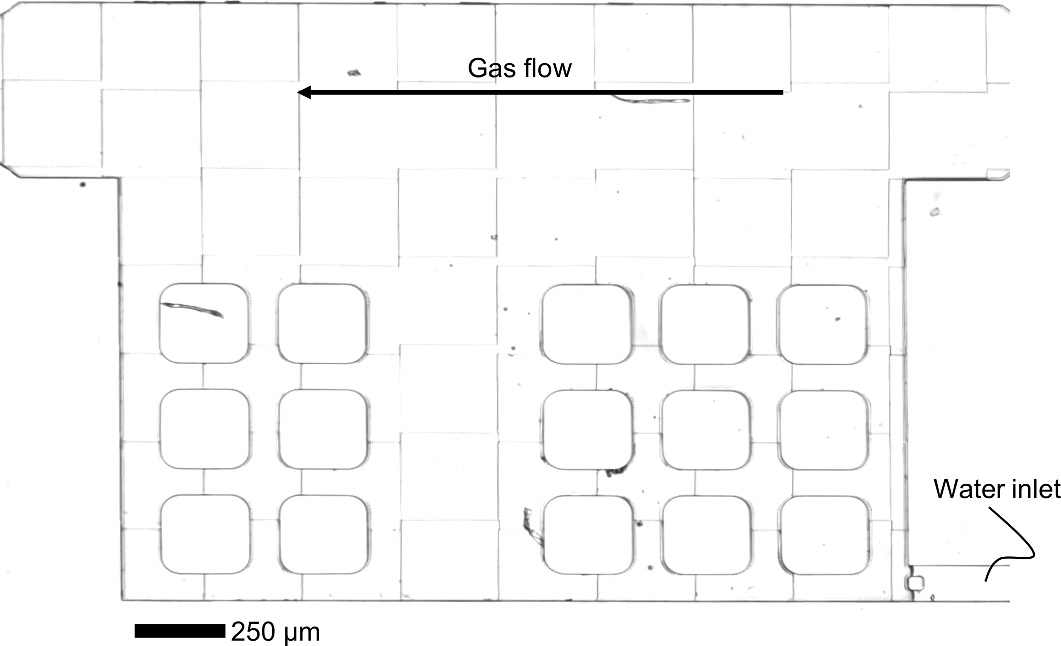

图3:PDMS 微模型,气体流量为5ml /min

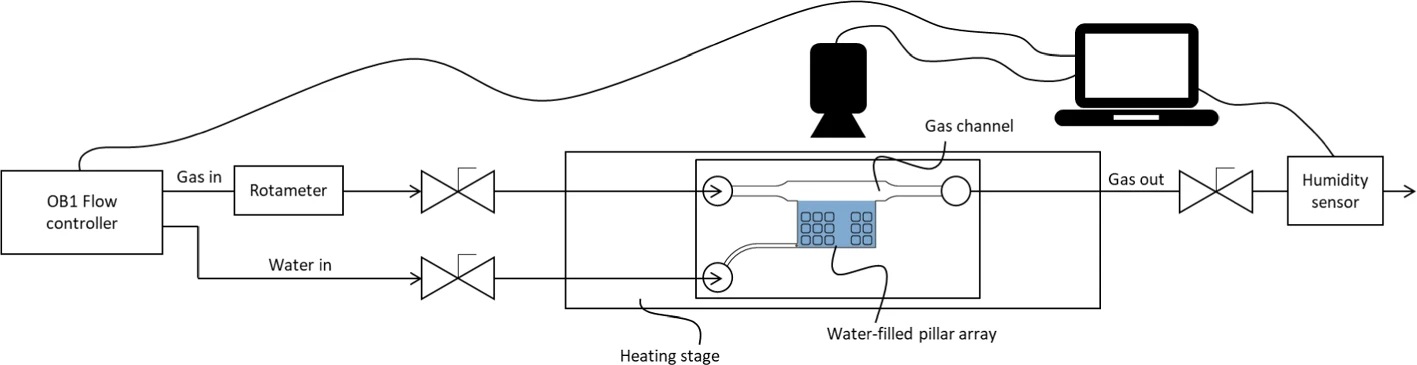

图4:干燥实验的实验设置 图5:a完全分辨的伪三维模型和二维模型中管道内液体饱和度的比较。b全分辨三维模型与伪三维模型0.0035 s后的相位分布对比。

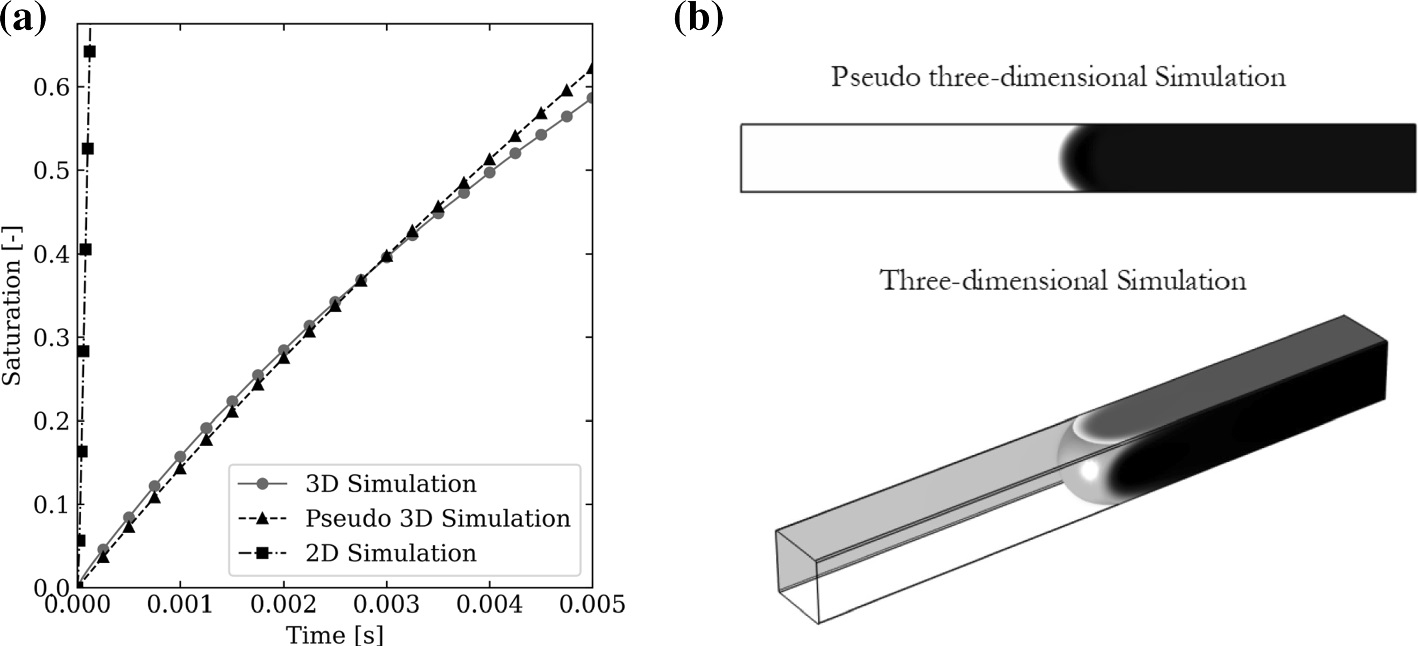

图5:a完全分辨的伪三维模型和二维模型中管道内液体饱和度的比较。b全分辨三维模型与伪三维模型0.0035 s后的相位分布对比。 图6:具有初始条件和边界条件的计算域模拟微流体模型中的干燥过程。

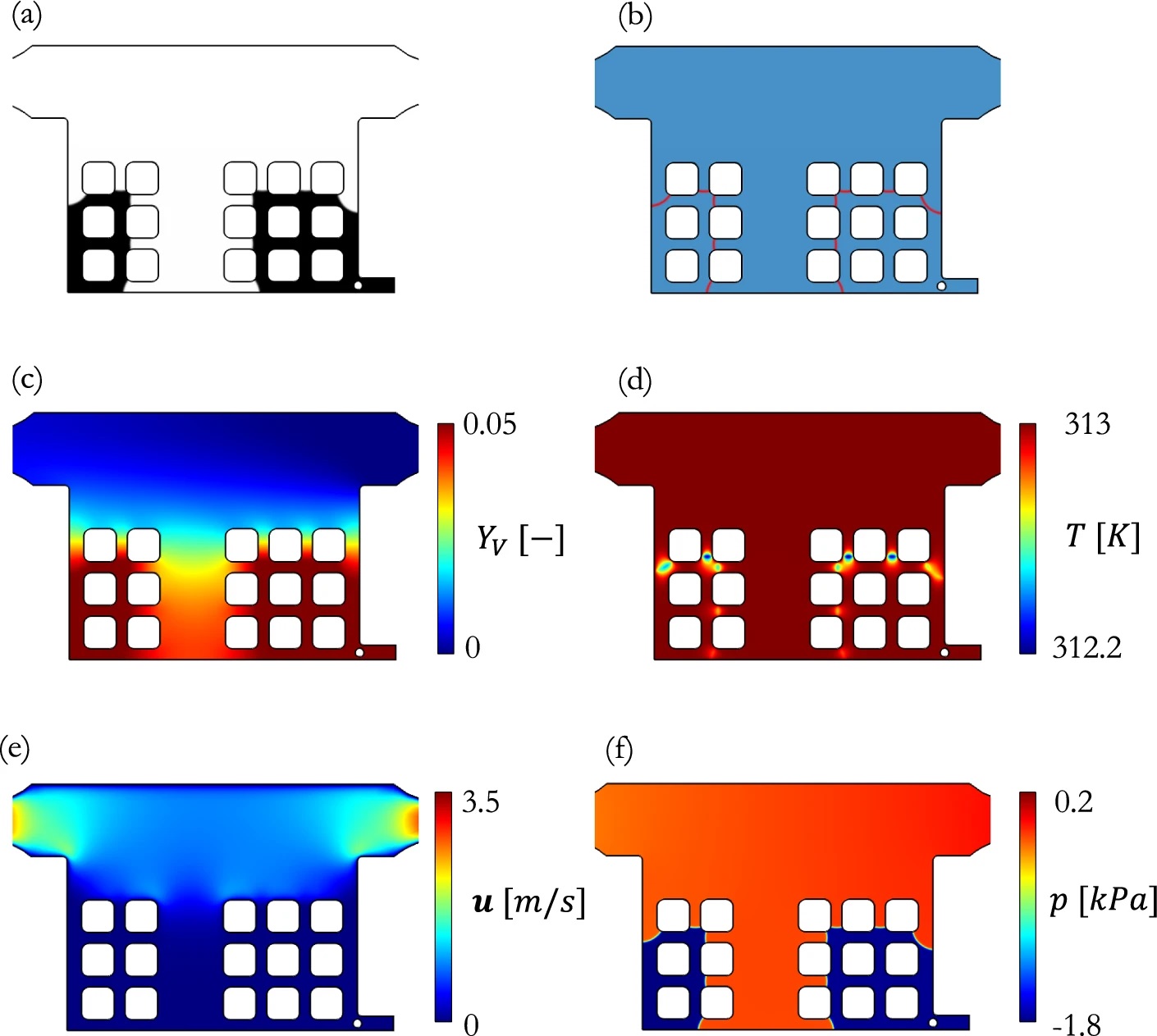

图6:具有初始条件和边界条件的计算域模拟微流体模型中的干燥过程。 图7:145s时的模拟图像:相位分布b界面面积;c蒸气质量分数场;d温度场;e速度场;f压力场

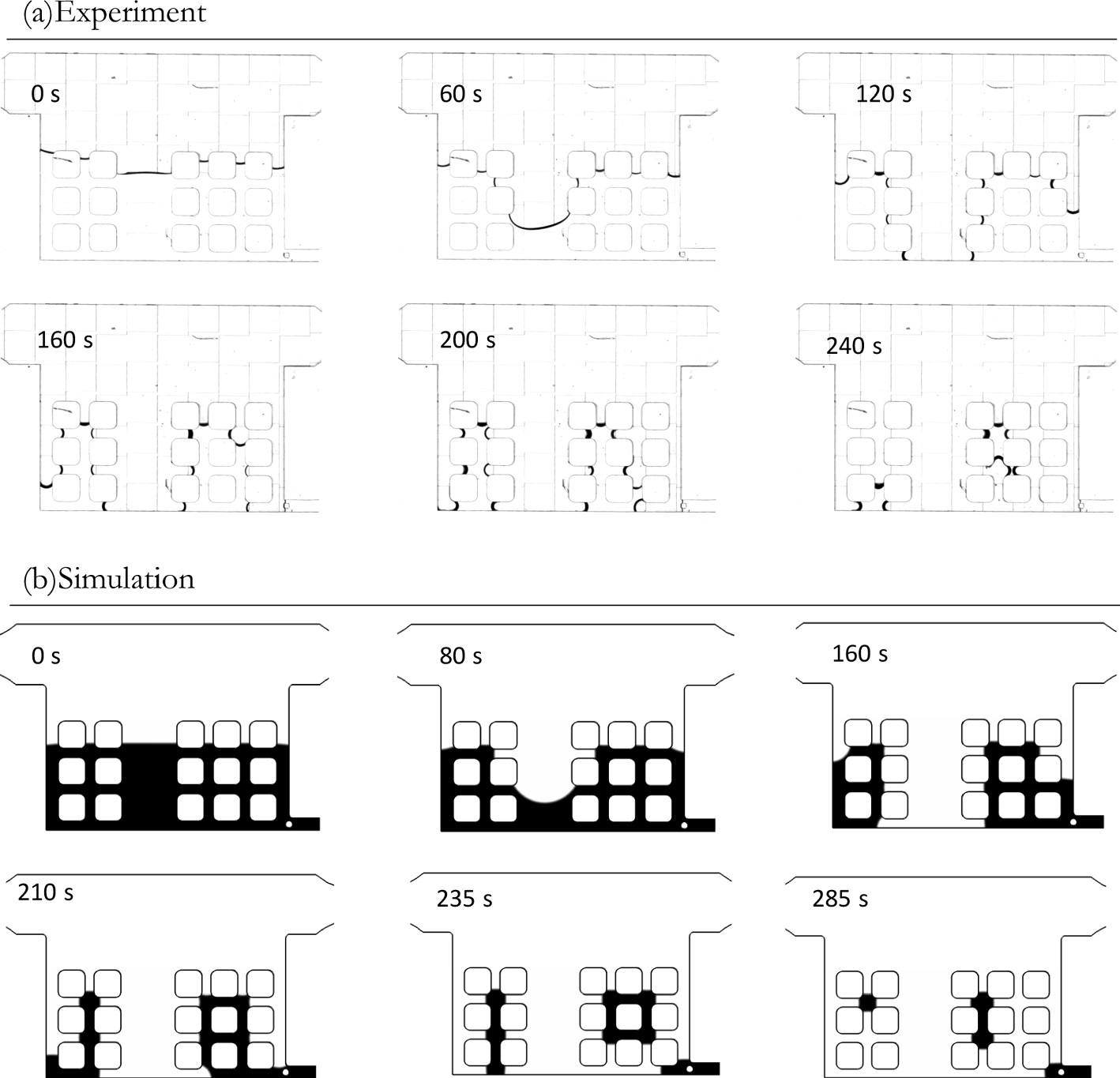

图7:145s时的模拟图像:相位分布b界面面积;c蒸气质量分数场;d温度场;e速度场;f压力场 图9:模拟相分布(黑相)与实验相分布的比较

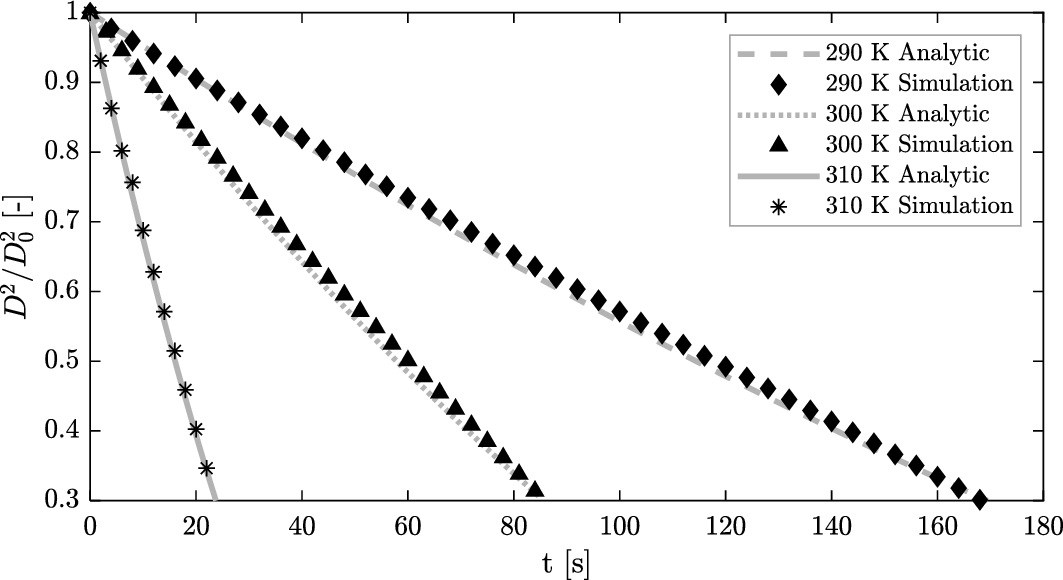

图9:模拟相分布(黑相)与实验相分布的比较 图15:通过考察液滴收缩半径D的平方与初始液滴半径D0的平方之比,将仿真结果与解析解进行比较。

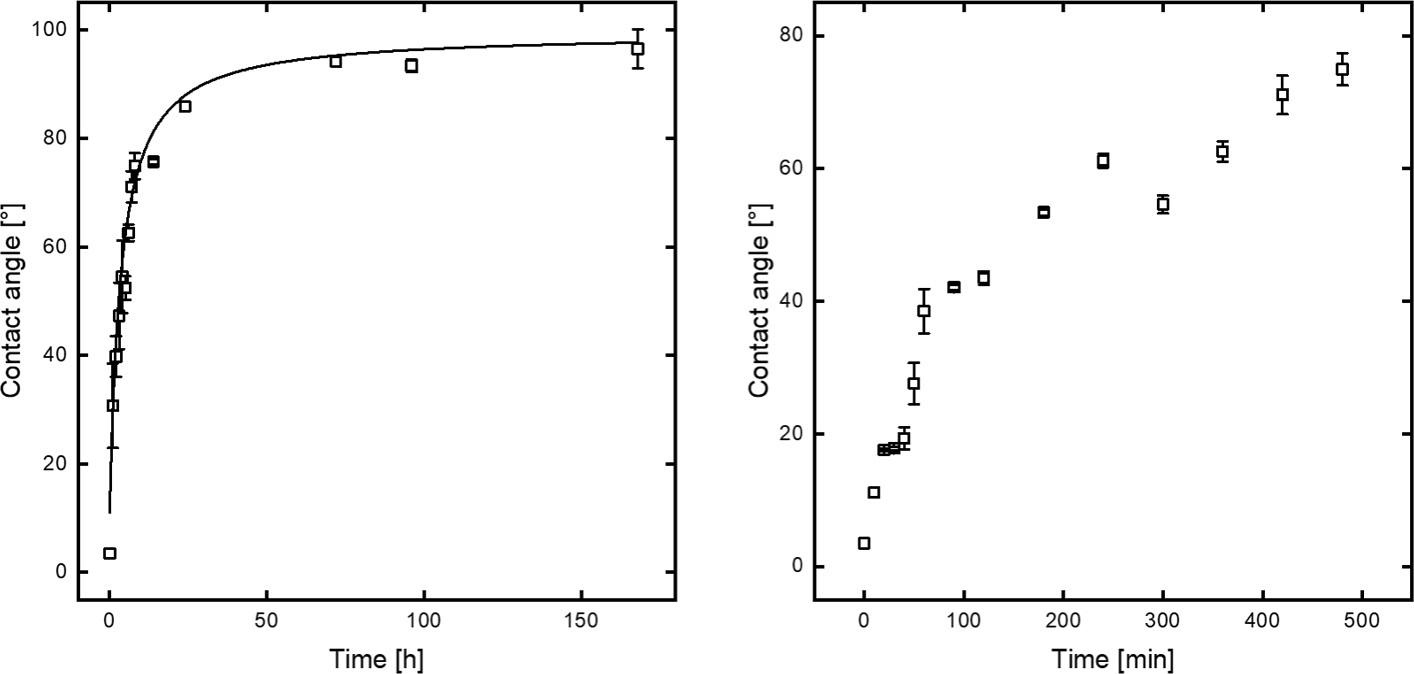

图15:通过考察液滴收缩半径D的平方与初始液滴半径D0的平方之比,将仿真结果与解析解进行比较。 图16:氧等离子体处理后PDMS水接触角的发展。左:记录数据直到观察到疏水恢复。右图:放大等离子体激活后的Z初几个小时,显示在几个小时内快速但不完全的疏水恢复。

图16:氧等离子体处理后PDMS水接触角的发展。左:记录数据直到观察到疏水恢复。右图:放大等离子体激活后的Z初几个小时,显示在几个小时内快速但不完全的疏水恢复。

参考文献:

Maier, L., Brosch, S., Gaehr, M. et al. Convective Drying of Porous Media: Comparison of Phase-Field Simulations with Microfluidic Experiments. Transp Porous Med (2024). https://doi.org/10.1007/s11242-023-02051-y

相关产品

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 实验分享 | 关于GPU提速3D3C-PIV流场计算的实验

- 集成GPU加速技术的千眼狼PIV流场测量软件,可同时处理大量图像数据,最大化利用内存和缓存,适用于三维体空间内复杂流场的计算。

-

- 新产品 | 瑞士AMF OEM 24端口微流体多功能切换阀,专为高通量微流体实验而设计,零死体积,切换仅需160ms

- 专为高通量微流体实验而设计,能够在切换液体时有效避免气泡的产生。它的切换速度极快,仅需160毫秒,内部体积极小,为2.9或3.6微升,这对于最大限度地利用珍贵的试剂、提高实验的准确性与效率具有重要意义。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论